La Bahía de Cispatá es hoy un referente de restauración comunitaria: un territorio donde antiguos cazadores protegen al caimán aguja, asociaciones locales restauran manglares y más de 9.000 hectáreas se conservan mediante iniciativas ambientales, productivas y de carbono azul.

El periodista Jose Ignacio Estupiñan Martínez cuenta su historia en este reportaje realizado con el apoyo de Earth Journalism Network y su programa Biodiversity Media Initiative, a través del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506. Fue publicado por Voces que trascienden el 23 de noviembre del 2025 y ha sido adaptado para co-publicación en El Colectivo 506.

San Antero, en la costa cordobesa, es un pueblo de mariscos y manglares donde la vida sigue el vaivén de las mareas. Durante los años del furor peletero (la época en que la industria de las pieles exóticas movía un mercado global voraz), la piel del caimán aguja (Crocodylus acutus, también conocido como cocodrilo americano) se volvió un lujo en Europa y Estados Unidos. Entre 1950 y 1980, la caza fue tan desmedida que las autoridades calcularon la matanza de aproximadamente ochocientos mil animales a nivel nacional.

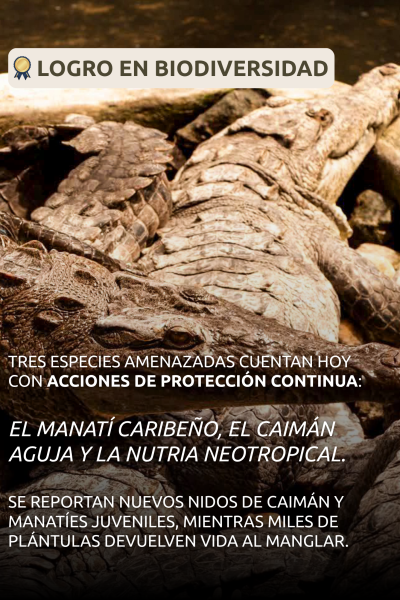

Los cazadores, a quienes todos llamaban caimaneros, no solo vendían la piel, sino también la carne y los huevos. Décadas de caza incontrolada dejaron a la especie al borde del colapso. A finales del siglo XX, un censo del Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt registró apenas seis ejemplares en toda la bahía de Cispatá. En las orillas quedaban solo colas y cabezas podridas: vestigios de un paisaje donde la codicia había dejado sin respiro a la vida.

“La desembocadura del Sinú cambió entre los años 30 y 40; el golpe se sintió hacia el 60–63. La bahía dejó de ser delta y pasó a estuario: subió la sal y cambió la fauna”, recuerda Ignacia de La Rosa, manglera e integrante de la Asociación de Mangleros Independientes (AMI). Su memoria guarda tanto la transformación del río como las huellas de una economía que se sostuvo, durante décadas, sobre la explotación del mangle y del caimán.

En 2003, los biólogos Clara Lucía Sierra y Giovanni Ulloa llegaron a la bahía de Cispatá para levantar un nuevo conteo. No hallaron un bosque rebosante, sino una especie al borde del olvido y un grupo de 18 cazadores que aún desconfiaban de la ciencia.

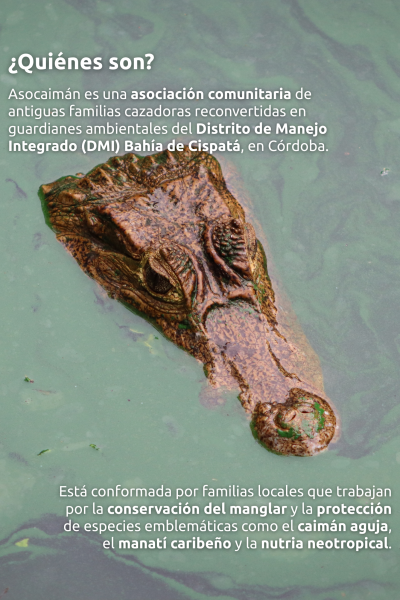

“Fui cazador ilegal muchos años. Éramos 18; hoy somos la asociación que conserva al caimán aguja en Cispatá”, recuerda Betzabeth López, uno de los primeros en cambiar la escopeta por el censo nocturno. Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la entonces Corporación ANH, los científicos los convencieron de que solo un manejo técnico y ordenado podía garantizar la supervivencia de los ecosistemas y, de paso, la suya.

La transformación no fue fácil. Muchos mangleros y cazadores se resistían a abandonar un oficio rentable y otros temían que liberar caimanes provocara ataques en los caños.

“Fue muy difícil explicar por qué se iban a liberar, cómo íbamos a convivir con ellos y cuál era el proceso”, recuerda López. Pero la escasez de animales y la violencia que rodeaba la caza furtiva, terminó por convencerlos. En 2004, se organizaron formalmente como Asocaimán. La CVS lideró la formulación del plan de manejo del área protegida y la asociación comenzó a participar en su implementación: recorridos de monitoreo, educación ambiental y vigilancia comunitaria.

Sin saberlo, empezaban la historia de su propia redención.

Rancheo y cría, ingeniería para salvar una especie

El plan de conservación aprobado por el Gobierno se llamó “rancheo y cría en granjas”, un nombre que escondía una idea simple y audaz: rescatar los huevos de los nidos salvajes, incubarlos bajo control, criar a los caimanes hasta que midieran un metro (lo suficiente para defenderse de aves y peces) y luego devolverlos al manglar.

“Construimos nidos artificiales con barro del manglar entre octubre y noviembre; luego, entre febrero y marzo, las hembras los visitan y desovan. Recolectamos los huevos y van 83 días a 31,5 °C: así logramos alrededor de 70% hembras y 30% machos”, explica Betzabeth.

El programa establecía que una décima parte de los caimanes juveniles debía liberarse al medio silvestre, mientras el resto se proyectaba para un aprovechamiento sostenible futuro, bajo un plan con dos pilares: recuperar la especie mediante censos y manejo del hábitat, y fortalecer la conservación con educación ambiental, desarrollo comunitario y creación de un área protegida.

Tras años de trabajo, Colombia logró que en la COP17 de 2016 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) aprobara, por consenso, el uso sostenible del caimán aguja en Cispatá, reconociendo los resultados científicos y el compromiso de la comunidad. Aunque la normativa actual tipifica la caza como delito y hoy no existe autorización para el aprovechamiento comercial de la especie, el proceso dejó instalada la idea de que la conservación, bien gestionada, puede abrir puertas a modelos de uso responsable.

Entre 2002 y 2020, el programa de conservación logró recuperar notablemente la población de caimán aguja en la bahía de Cispatá. Miles de huevos fueron recolectados e incubados bajo control científico y más de 12.000 ejemplares liberados, convirtiendo al manglar (con más de 11.000 hectáreas) en un laboratorio vivo de restauración.

Pero el cambio más significativo ocurrió en las personas: los antiguos cazadores se formaron como técnicos, las escuelas integraron la educación ambiental y Asocaimán impulsó rutas de ecoturismo que transformaron el miedo en orgullo. En 2020, el esfuerzo fue reconocido con el Premio Bibo de El Espectador en la categoría Protectores de Especies.

La apertura al aprovechamiento sostenible despertó controversias. Algunas organizaciones temían que levantar la veda reabriera la caza, pero el Instituto Humboldt precisó que el rancheo solo aplicaba a huevos recolectados bajo control y en zonas georreferenciadas. Con estas salvaguardas, investigadores y comunidades buscaron mantener el equilibrio entre conservación y sustento: que la especie continuara viva y que su protección también garantizara la vida de quienes la cuidan.

El carbono azul como motor de conservación

Mientras Asocaimán perfeccionaba el rancheo, el manglar que protegía los nidos seguía amenazado por la tala y la apertura de potreros. La comunidad entendió entonces que sin manglar no habría caimanes que salvar. Esa conciencia local, sumada a la experiencia científica acumulada en Cispatá, coincidió con un proceso más amplio: un grupo de instituciones buscaba demostrar el valor climático de los manglares del Golfo de Morrosquillo.

De ese trabajo conjunto entre el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), la CVS, Conservación Internacional, Fundación Omacha y 14 asociaciones de mangleros nació Vida Manglar, un programa de carbono azul que busca conservar más de 9 000 hectáreas de ecosistemas en Córdoba y Sucre y, sobre todo, evitar emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la pérdida del manglar.

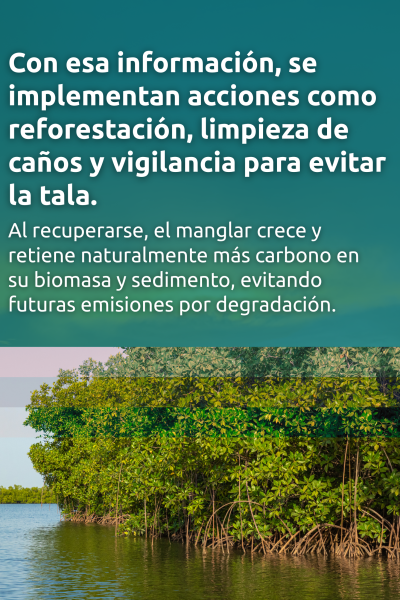

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advierte que la mayor parte del carbono de los manglares se almacena bajo tierra, en sedimentos ricos en materia orgánica que, al ser removidos por la tala o el drenaje, liberan de golpe ese carbono a la atmósfera. Por eso, proteger y restaurar estos ecosistemas costeros (manglares, pastos marinos y marismas) es clave frente al cambio climático. El mercado de carbono azul financia esa defensa, basada en la capacidad del manglar para retener durante siglos grandes cantidades de carbono en su biomasa y en sus suelos.

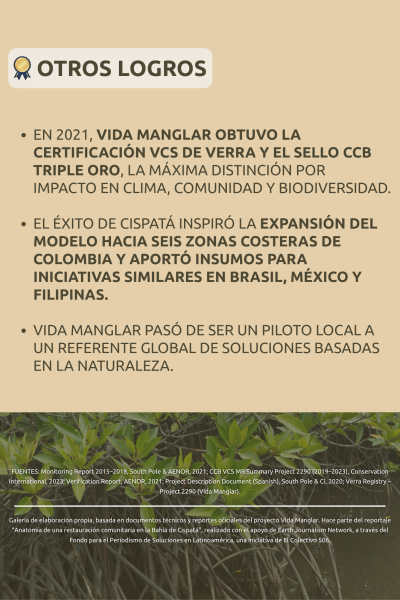

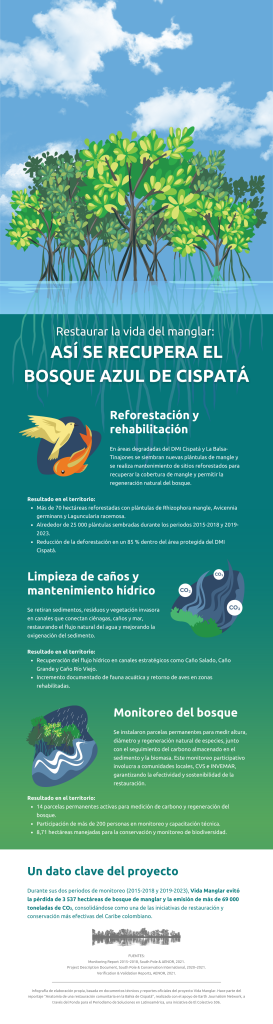

Vida Manglar nació en 2015 como un piloto del Invemar y la CVS para medir el carbono almacenado y las emisiones evitadas a partir de la conservación del manglar y de acciones puntuales de restauración. Desde el inicio, el diseño y la puesta en marcha se construyeron con Conservación Internacional, Fundación Omacha y las asociaciones comunitarias. Entre 2015 y 2018, el piloto permitió evitar la emisión de casi 69.000 toneladas de CO₂ y abrió la puerta a fortalecer el modelo: se sumaron aportes puntuales de empresas como Apple y se contrató a la firma South Pole para prestar servicios técnicos en la estructuración del proyecto y la elaboración de los reportes de carbono. Con la aplicación de la metodología de Verra, el proyecto se consolidó en 2021 como el primer proyecto certificado de carbono azul en el Caribe colombiano, con una capacidad estimada de generación de créditos a partir de las emisiones evitadas cada año.

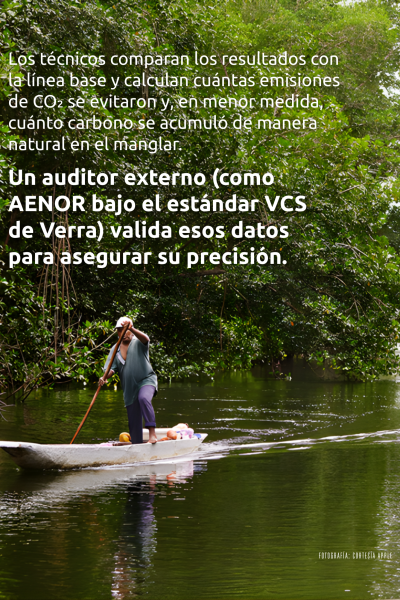

El proyecto mide el carbono almacenado en el suelo y en la vegetación para calcular cuánto CO₂ se deja de emitir (y, en menor medida, se captura adicionalmente) gracias a la protección del manglar frente a amenazas como la deforestación y el cambio de uso del suelo. Cada tonelada de CO₂ equivalente se convierte en un crédito que se comercializa en el mercado voluntario. Los recursos son administrados por Fondo Acción como entidad administradora de los recursos del programa, bajo decisiones compartidas entre el Comité Técnico (con participación comunitaria) y el Comité Directivo. Así, Vida Manglar combina rigor científico y gestión participativa para asegurar transparencia y beneficios locales.

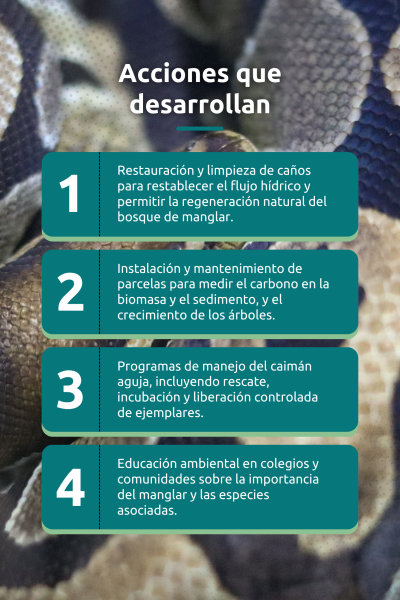

El programa opera bajo cuatro líneas estratégicas: fortalecer la gobernanza local, promover alternativas productivas sostenibles, restaurar zonas degradadas e implementar un monitoreo participativo. En las jornadas de campo, los equipos (formados por investigadores y habitantes de las comunidades) perforan el suelo, miden biomasa y recolectan muestras de materia orgánica para analizar el carbono almacenado. Estas muestras, procesadas en laboratorios en la ciudad de Santa Marta, se traducen en cifras que luego respaldan la emisión de créditos y financian tanto la conservación del manglar como el fortalecimiento de las organizaciones que lo cuidan.

El monitoreo de Vida Manglar se desarrolla en un contexto marcado por fenómenos como El Niño y La Niña, que afectan el régimen de lluvias, las mareas y la salinidad. Aunque el programa no realiza un seguimiento directo de esos fenómenos climáticos, sí incorpora información ambiental y climática disponible para entender cómo influyen en la dinámica del manglar y en la estabilidad del carbono almacenado. Según su informe 2019–2023, el proyecto ha evitado la emisión de cerca de 168.000 toneladas de CO₂ desde su inicio. Hoy participan diecinueve asociaciones comunitarias (entre ellas Asocaimán, grupos de mujeres, apicultores y pescadores artesanales) que han hecho del manglar una fuente de ciencia, sustento y esperanza.

El programa demuestra que la ciencia y la economía pueden avanzar juntas, sin perder de vista la justicia territorial. Su modelo destaca por la transparencia: el grueso de los ingresos por créditos de carbono se reinvierte en las comunidades y en la gestión del manglar, mientras una fracción menor cubre los costos administrativos y técnicos. Entre 2021 y 2024, las proyecciones financieras del proyecto muestran un crecimiento sostenido en la generación estimada de créditos, reflejando tanto la creciente demanda por proyectos de carbono azul como la volatilidad del mercado. En Cispatá, cada ingreso se traduce en acciones concretas: formación comunitaria en gobernanza, restauración y cambio climático, fortalecimiento de asociaciones locales y apoyo a iniciativas productivas ligadas al manglar.

Según las proyecciones oficiales registradas ante Verra en 2020, el proyecto estimó ingresos anuales por comercialización de créditos de carbono de 84.240 dólares en 2021, 89.529 dólares en 2022, 103.473 dólares en 2023 y 113.226 dólares en 2024. Aunque estas cifras corresponden a escenarios proyectados y no a ventas reales, permiten entender la escala financiera prevista para sostener actividades como la restauración de caños, la investigación ecológica y el fortalecimiento organizativo comunitario.

Los resultados son palpables. Según el Foro Económico Mundial, 435 familias han recibido incentivos económicos y se han realizado más de 100 talleres con cerca de mil participantes, el 42 % de ellos mujeres. Los recursos del programa han contribuido a fortalecer procesos de monitoreo de fauna emblemática (como el caimán aguja, el manatí y la nutria) y a consolidar alianzas con espacios de investigación como el Centro de Investigaciones Marinas de Cispatá (Cimaci), donde se incuban huevos de caimán aguja y se desarrollan investigaciones sobre el ecosistema. El Ministerio de Ambiente calcula que el proyecto requerirá alrededor de 6,9 millones de dólares en una década. Solo entre 2019 y 2023, las comunidades limpiaron 34,6 kilómetros de caños y restauraron más de mil hectáreas de salitrales y zonas degradadas: un esfuerzo que devuelve el agua, la vida y la esperanza al manglar.

Saberes, oficios y organización local

Betzabeth López, antiguo caimanero, aprendió a distinguir el sexo de los huevos por el tamaño y la textura. Hoy enseña a jóvenes a manejar incubadoras y realizar censos nocturnos en los caños de Cispatá. Por su parte, Ignacia de La Rosa (miembro de la Asociación de Mangleros Independientes, AMI) recuerda que, junto a otras lideresas, defendieron la restauración de los caños naturales y aprendieron a seguir la marea para recuperar los flujos de agua antiguos.

Asocaimán, la asociación de caimaneros reconvertidos, cuenta con 18 miembros y un creciente grupo de voluntarios que trabajan desde la Estación Biológica Amaya, enfocada en la conservación del caimán y el ecoturismo comunitario.

Los hombres y mujeres de la asociación recorren caños y ciénagas para medir temperatura y salinidad, registrar avistamientos de caimanes, manatíes y aves, y definir junto a los biólogos cuántos huevos recolectar cada temporada. Además, lideran programas de educación ambiental en San Antero y Lorica, donde enseñan a los niños que el caimán no es enemigo, sino parte esencial de su territorio y su identidad.

El segundo reporte de monitoreo del Proyecto de Carbono Azul Golfo de Morrosquillo – Vida Manglar (2019–2023), publicado en enero de 2025, señala que más de 170 familias han sido capacitadas en restauración y monitoreo participativo, y que se han creado 20 parcelas demostrativas. Los talleres van desde la identificación de especies de mangle hasta la meliponicultura, el arte de criar abejas sin aguijón. En los viveros comunitarios, los vecinos recogen propágulos, los siembran en canastillas dentro de los viveros, los cuidan durante meses y luego los trasladan en sacos biodegradables al campo, donde se usan como parte de la técnica de montículos para rehabilitar los salitrales.

Mientras tanto, otras asociaciones (como Apisanantero, Asomiel, Apracag y Covicompagra) diversifican sus productos: producen miel, velas y vinos que venden a los visitantes y refuerzan la economía familiar. Asocaimán se articula con ellas a través de rutas ecoturísticas, recorridos interpretativos y jornadas de educación ambiental que conectan la historia del caimán con las nuevas economías del manglar.

Gracias a estos esfuerzos, Vida Manglar ha convertido a Cispatá en un referente mundial. Su experiencia ha sido presentada en más de 30 congresos y foros internacionales. En 2023, por ejemplo, Ignacia de La Rosa viajó hasta Dubái para representar a su comunidad en la COP28. Allí relató cómo las mujeres del manglar participan en la recolección de datos, la reforestación y la producción de miel. Al regresar, lideró talleres para otras mujeres sobre gestión de proyectos comunitarios y participación en los espacios de decisión del programa, reforzando la idea de que la acción climática también se teje desde abajo.

Cuidar el manglar, dice Ignacia, es una tarea física y emocional. Antes de sembrar, las comunidades organizan mingas para limpiar los caños que comunican los bosques con el mar, retirando sedimentos y troncos caídos para que el agua vuelva a correr. Luego llega el momento más esperado: la siembra.

“Es tan bonito —cuenta— ver que uno riega esas semillas y, al volver dos meses después, ya no están acostadas sino de pie”.

En Cispatá, cada quien aporta su talento: unas personas dominan la navegación, otras observan aves o controlan incendios, mientras las mayores rescatan recetas tradicionales para ofrecer en las rutas ecoturísticas. En las escuelas, los maestros integran estas experiencias y los niños aprenden que los caimanes no son enemigos, sino parte viva del territorio.

En los últimos años, visitantes de una treintena de países (científicos, funcionarios, turistas e integrantes de pueblos indígenas de otras regiones) han llegado para conocer el proyecto y compartir aprendizajes. Más que ingresos por tours o productos, ese intercambio ha despertado un orgullo profundo.

“Cada vez que siembro un árbol, siento que estoy sembrando futuro”, dice Luis Roberto Canchila, representante legal de la Asociación Ambientalista de Mangleros de La Balsa, en San Bernardo del Viento (ASOAMANGLEBAL). Esa convicción impulsa ahora la meta de replicar la experiencia en al menos seis zonas del Caribe colombiano.

Debates sobre el carbono azul

Aunque Vida Manglar es reconocido como un modelo que evita emisiones de carbono mediante la conservación de manglares y que incorpora acciones de restauración ecológica para asegurar la sostenibilidad del ecosistema, su enfoque también genera cuestionamientos.

Un artículo de la plataforma Degrowth advierte que vender créditos de carbono puede convertir los ecosistemas en mercancía y someter a las comunidades a la volatilidad del mercado. Según la autora, la llamada economía azul a veces reproduce lógicas coloniales: los países del Norte compran su derecho a contaminar mientras los del Sur asumen la tarea de proteger los bosques. También critica que algunas organizaciones internacionales apropien el conocimiento local y lo transformen en simple valor comercial, despojándolo de su dimensión política y social.

En esa misma línea, persisten temores sobre el futuro del caimán aguja. Ambientalistas señalan que la legalización del comercio de pieles, si llegara a autorizarse en nuevas etapas, podría derivar en abusos o presiones para aumentar los cupos, mientras las autoridades sostienen que el plan de manejo y las salvaguardas de CITES imponen controles estrictos. El debate continúa abierto: entre quienes ven en estos proyectos una oportunidad de sostenibilidad y quienes advierten el riesgo de que la naturaleza se reduzca a una cifra negociable. Por ahora, la normativa colombiana mantiene la caza como delito y no permite el aprovechamiento comercial de la especie en Cispatá.

La volatilidad del mercado de carbono también genera preocupación. Expertos del Innovation Forum señalan que los proyectos de carbono azul necesitan contratos estables, reglas claras y políticas públicas que garanticen los derechos de las comunidades y eviten la concentración de beneficios en intermediarios. Para organizaciones como Asocaimán y las asociaciones de mangleros, estas no son discusiones abstractas: su sostenibilidad depende de mantener el equilibrio entre economía y conservación.

“Sabemos que el mundo nos mira y que cualquier error podría hacernos retroceder”, dice Betzabeth. “Por eso, nuestra prioridad sigue siendo liberar caimanes y restaurar manglares; si algún día se abre la puerta a más aprovechamientos, queremos que sea con respeto, transparencia y bajo reglas claras”.

El éxito de Vida Manglar no está exento de sombras. En 2024, la Corte Constitucional de Colombia falló contra un proyecto de bonos de carbono en el río Pirá Paraná por vulnerar los derechos de comunidades indígenas al no consultarlas. Ese mismo año, investigaciones periodísticas cuestionaron a South Pole y AENOR (empresas que han prestado servicios técnicos a proyectos de carbono, incluido Vida Manglar) por presuntas compras irregulares de tierras en Honduras y otros países. Estos casos avivaron la desconfianza hacia el mercado de carbono y reforzaron los llamados a la transparencia y a la participación comunitaria.

La ecóloga Sandra Vilardy recuerda que Vida Manglar no surgió desde una oficina extranjera, sino de más de tres décadas de organización y restauración local en el Golfo de Morrosquillo: “La venta de bonos es solo la última fase de un camino largo, hecho de empoderamiento comunitario”.

La paradoja es evidente: un proyecto nacido desde la base social que, a la vez, depende de certificaciones y empresas internacionales. Por eso, mantener una mirada crítica resulta tan esencial como proteger el manglar.

“Vida Manglar es de nosotros; no lo trajo nadie. Estábamos aquí desde antes; los externos llegaron a continuar procesos y a poner herramientas”, afirma Ignacia de La Rosa, reafirmando que la verdadera autoría del proyecto pertenece a las comunidades que lo hicieron posible.

GALERÍA 4

Desde las aguas de Cispatá hasta el atardecer del golfo, los caimanes aguja vuelven a dominar su territorio. Su presencia marca el triunfo de una comunidad que aprendió a convivir con ellos. Cortesía Jose Ignacio Estupiñan Martínez y Estefanía Contreras Betancourt / El Colectivo 506

A la orilla del río Sinú, unos niños observan cómo un caimán juvenil se desliza entre las raíces del manglar, mientras los antiguos cazadores narran las viejas guerras por un animal que estuvo al borde del olvido. Hoy, en lugar de pieles, exhiben collares de semillas y frascos de miel; las cuadrillas comunitarias limpian caños para que las plántulas respiren y el agua dulce vuelva a circular. Cada gesto revela un propósito común: reconciliar a la comunidad con su territorio y demostrar que la conservación es también una forma de sanar la memoria.

El regreso del caimán aguja confirma que un rancheo bien gestionado puede salvar una especie, y que los créditos de carbono (con reglas claras, transparencia y justicia social) pueden ayudar a financiar la protección de ecosistemas enteros. Al caer la tarde en la bahía de Cispatá, el sol tiñe de oro las copas del manglar: un recordatorio de que la vida solo perdura cuando hay equilibrio entre especies y personas, entre economía y memoria, entre desarrollo y dignidad.

————————————

Disclaimer:

Este reportaje se desarrolla en el marco de la investigación “Vida Manglar, una historia de conservación y economía desde la Bahía de Cispatá”. Fue elaborado de manera independiente, con base en testimonios comunitarios y documentos oficiales del proyecto Vida Manglar, implementado por Conservation International Colombia, la CVS, INVEMAR, la Fundación Omacha y asociaciones locales de mangleros. Las opiniones y conclusiones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la posición de las organizaciones mencionadas ni de los financiadores.